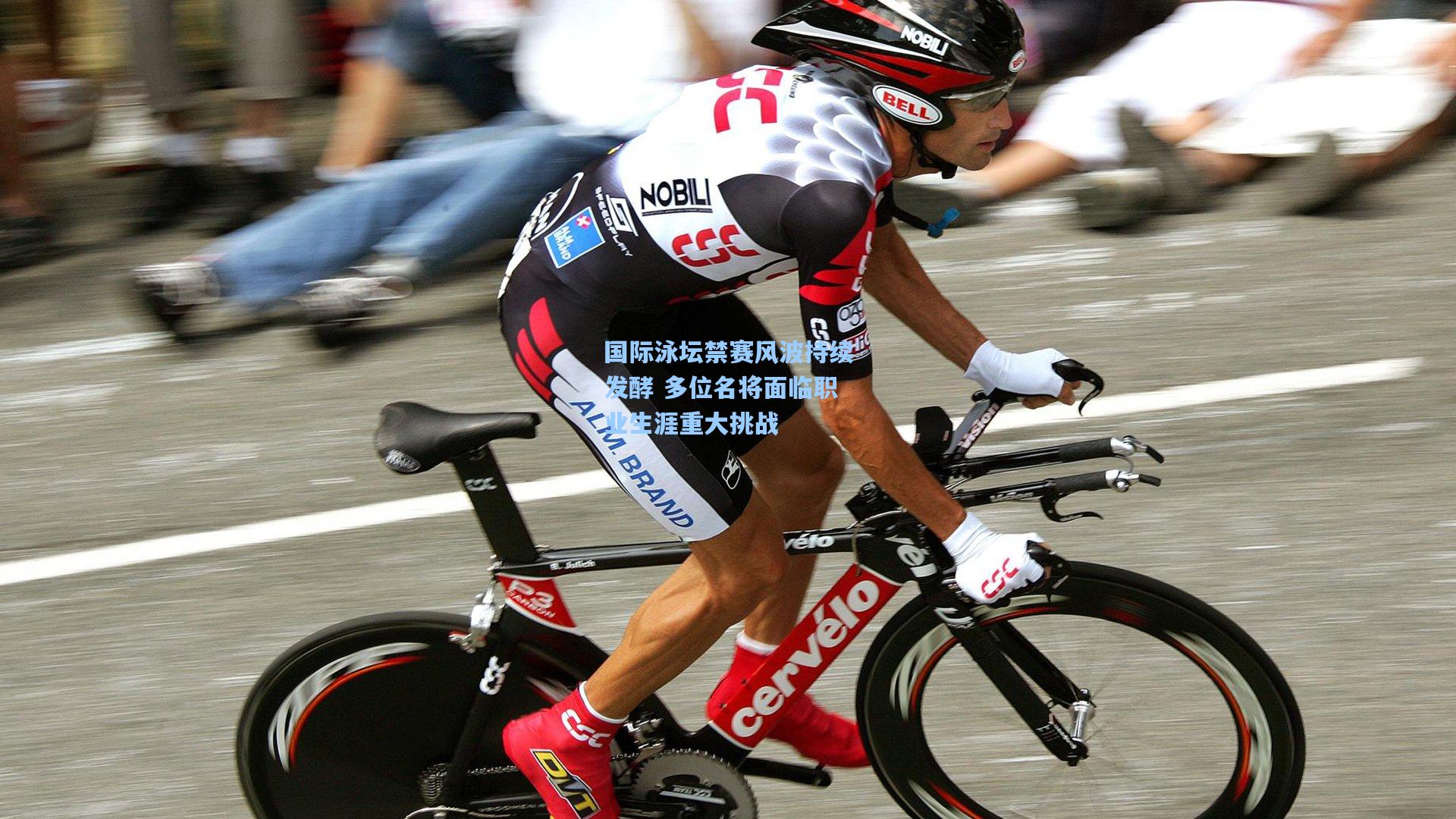

国际泳坛因一起大规模禁赛事件陷入前所未有的震荡,世界反兴奋剂机构(WADA)与多个国家泳协联合公布了一份涉及12个国家的23名运动员的禁赛名单,其中包括多位奥运会奖牌得主和世界纪录保持者,这一事件不仅引发了对反兴奋剂规则执行力的质疑,更让全球体育界重新审视竞技公平与运动员权益的平衡。

禁赛名单曝光 顶尖选手卷入风波

据官方披露,此次禁赛涉及2021年至2023年期间的多场国际赛事,被处罚的运动员中,包括3名曾在东京奥运会摘金的选手,以及7名游泳世锦赛奖牌获得者,禁赛理由主要集中在“生物护照异常”和“违禁物质代谢痕迹”两类,部分运动员的样本被检测出新型兴奋剂类似物,这类物质因结构复杂,直至近期才被纳入WADA监测范围。

值得注意的是,名单中一名来自欧洲的仰泳名将曾公开质疑检测流程的透明度,其团队声称,运动员因治疗哮喘长期使用的合法药物可能触发“假阳性”,但申诉未获受理,这一案例迅速成为舆论焦点,反兴奋剂机构独立审查委员会已宣布将重启调查。

规则争议与法律博弈

禁赛风波背后,是反兴奋剂体系中长期存在的规则模糊地带,根据现行条例,运动员若两次错过药检即自动禁赛2年,但多名涉事选手提出,缺席原因与WADA指定的检测机构行程安排冲突有关,一名亚洲蛙泳运动员因航班延误未能及时抵达检测地点,而检测人员拒绝更改时间,其律师团队已向国际体育仲裁法庭(CAS)提起上诉,强调“程序正义缺失”。

WADA对“追溯性处罚”的适用标准也遭到质疑,部分运动员因多年前的样本复检结果被追加禁赛,但科学界对样本长期保存后的可靠性存在分歧,德国科隆体育大学近期发布的研究指出,某些代谢物在低温储存5年后可能发生降解,导致检测误差率上升至15%。

商业利益与运动员生存困境

禁赛带来的连锁反应远超竞技层面,多名运动员因赞助商解约面临巨额违约金,其中一名美国自由泳选手的代言损失预估达800万美元,多场原定于2024年举行的国际赛事陷入选手荒,巴黎奥运会资格赛的报名人数较上届下降30%。

运动员权益组织“公平竞技全球联盟”呼吁改革处罚机制,建议按违规严重程度实施分级禁赛,而非“一刀切”,该组织发言人指出:“一名因感冒药成分误服的运动员与系统性作弊者承受同等惩罚,这违背了反兴奋剂运动的初衷。”

科技与反制:检测手段的猫鼠游戏

随着检测技术升级,兴奋剂使用手段也日趋隐蔽,WADA在2023年新增的“基因兴奋剂”监测项目中,已发现两例疑似通过基因编辑提升红细胞生成的案例,这类检测每次成本高达2万美元,且需运动员额外签署知情同意书,实际覆盖率不足10%。

部分教练团队被曝利用“检测时间差”规避风险,意大利反兴奋剂实验室负责人透露,某些新型合成代谢物质可在48小时内分解至不可检测水平,而WADA规定的赛外检测通知时间最长可达72小时。

全球协作与改革呼声

风波持续发酵下,国际奥委会(IOC)宣布将召开特别会议讨论反兴奋剂体系改革,可能的措施包括:建立运动员代表参与规则修订的常设机构、引入人工智能辅助检测分析、设立“暂缓禁赛”机制以便进一步调查等,联合国教科文组织也提议将反兴奋剂纳入全球体育伦理公约,强化跨国法律协作。

本次事件暴露出体育治理中技术、伦理与制度的深层矛盾,正如国际泳联主席所言:“我们必须在维护纯洁竞技与保障运动员基本权利之间找到新的平衡点。”随着巴黎奥运会临近,这场禁赛风波的结果或将重塑未来体育赛场的规则与秩序。